|

|

#108年,#38期,#地理,#乙組,#警專, |

| |

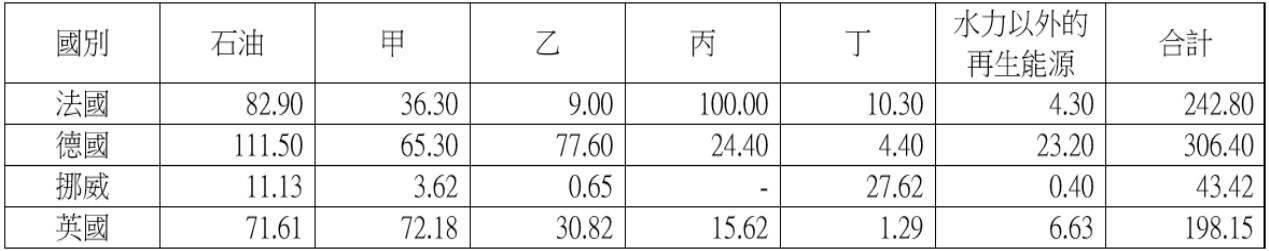

下表為法國、德國、英國與挪威2011年能源消費結構,表中數字的單位為石油當量。請問:甲乙丙丁分別為何種能源?

|

|

|

#108年,#38期,#地理,#乙組,#警專, |

| |

空氣汙染已成為危害全球人類健康的嚴重問題。綠色和平組織發表的最新報告指出,全世界空汙最嚴重的30個城市中,有22個位於印度。而名列榜首的古爾岡(Gurugram)位於印度首都新德里西南方,去年的平均空氣品質指數顯示為「對敏感族群不健康」。若想要針對古爾岡PM2.5(細懸浮微粒)的濃度變化繪製統計地圖,請問下列何者最為合適? |

|

|

#108年,#38期,#地理,#乙組,#警專, |

| |

聯合國在2015年召開的巴黎氣候高峰會中,主要課題是控制地球溫度上升的幅度。隨著全球暖化,海平面上升,有不少國家面臨淹沒的危機,若想模擬淹水區域,可以透過哪一個地理資訊系統的分析方法得知? |

|

|

#108年,#38期,#地理,#乙組,#警專, |

| |

一項研究指出,全球暖化將讓昆蟲大量繁殖,這些飢餓的昆蟲將蠶食穀物,導致人類糧食減少。研究統計氣溫再上升1.5度,這些害蟲將吃掉5300萬噸的小麥、稻米和玉米,等同於吃掉全球兩成糧食。請問若暖化持續發生,下列哪一個地區的小麥損失量將最嚴重? |

|

|

#108年,#38期,#地理,#乙組,#警專, |

| |

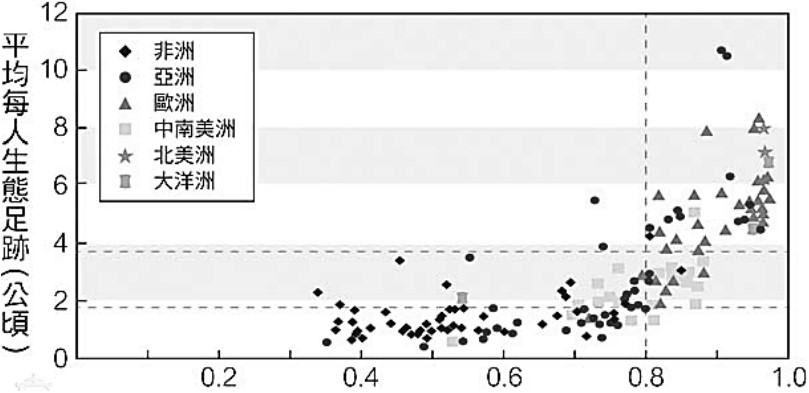

生態足跡是指一個人需要多少土地才能滿足他的生活所需,用以衡量人類對地球生態與自然資源的需求。下圖為各國平均每人生態足跡與某項指標的相關趨勢圖,請問該圖X軸的指標最有可能為何?

|

|

|

#108年,#38期,#地理,#乙組,#警專, |

| |

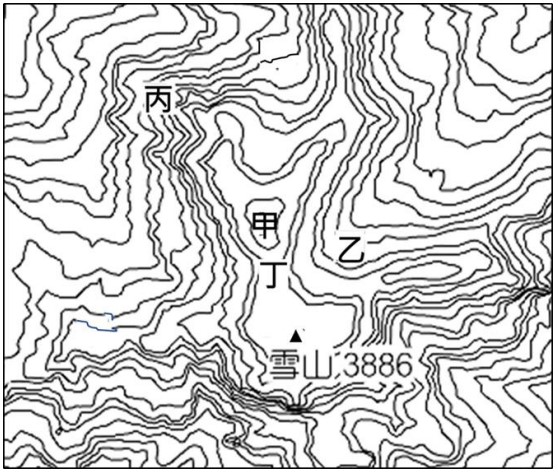

觀察右圖,依據等高線的特性判斷,下列何處為河谷?

|

|

|

#108年,#38期,#地理,#乙組,#警專, |

| |

2019.01.20新聞報導:「一名防空機長,從中國上海飛回高雄小港機場,入境時被查到帶了一顆肉包,當場開罰20萬元,機長表示:肉包是一早從台灣帶出去的,沒吃完就帶回來還是被開罰。」請問如此嚴格的檢疫方式是為了防堵下列哪一種疾病的跨境傳播? |

|

|

#108年,#38期,#地理,#乙組,#警專, |

| |

中國華北地區水資源不足的問題日益嚴重,下列何者為目前最主要的解決方式? |

|

|

#108年,#38期,#地理,#乙組,#警專, |

| |

中國大陸西北地區的土地退化問題嚴重,大片裸露的沙地成為沙塵暴最主要的源頭。請問下列哪個季節最容易發生沙塵暴? |

|

|

#108年,#38期,#地理,#乙組,#警專, |

| |

中國政府為了防止「大城市病」,2017年宣布實施都市人口政策,如:2020年北京常住人口不超過2300萬人,2035年上海常住人口不超過2500萬人,未來預計將有更多大型都市加入此政策。從上述都市人口資料,可以推論目前中國的都市規模分布型態應為下列何者? |

|